このWEBサイトは、自発的な行動が尊重される交通社会を実現するために存在しています

2006年12月29日、警察庁はひき逃げと飲酒運転の厳罰化を柱とした道路交通法改正案を発表した。しかし、ひき逃げと飲酒運転の厳罰化は2002年に実施されたばかりだ。

| 改正前 | 2002年の 厳罰化 |

2007年の 厳罰化 |

20013年の 厳罰化 |

|||||

| 酒酔い運転 | 2年以下の懲役 または 10万円以下の罰金 |

3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |

5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |

飲酒運転クライシス -完全版- |

||||

| 酒 気 帯 び 運 転 |

血中濃度 0.5 mg/ml超 |

3月以下の懲役 または 5万円以下の罰金 (6点の減点) |

1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金 (9点の減点) |

3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 (9点の減点) |

||||

| 血中濃度 0.5 0.3 mg/ml |

規定なし | 1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金 (6点の減点) |

3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 (6点の減点) |

|||||

なお、ひき逃げ事件が明らかに増加したのは、警察不祥事が多発した1999年(H11)から2000年(H12)にかけてである。

グラフは、ひき逃げが増加に転じたのは、警察不祥事の多発した時期であることを示している。ひき逃げによる負傷者数(青棒)が増加しているのに、全ひき逃げの検挙率(緑折れ線)が低下したことにも着目して欲しい。

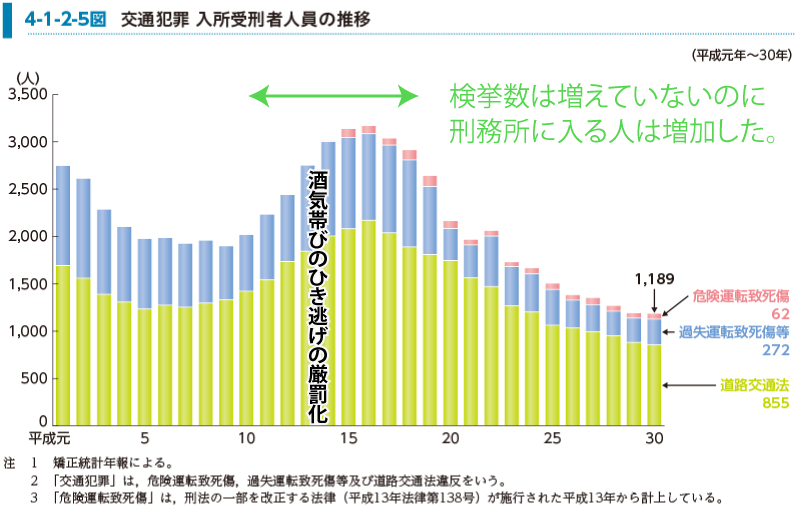

右側に示した酒酔い・酒気帯び運転の検挙数のグラフは、2002(H14)年の酒気帯びとひき逃げの厳罰化以降も検挙数が減っていることを示している。

本来、法律の改正には、データ上の推移を踏まえた合理的な理由が必要である。しかしながら、2002(H14)年と2007(H19)年に実施された酒気帯び運転とひき逃げの厳罰化は、ともに悪質なケースによる個別の事故が大々的に扱われた。そうして惹起させられた大衆の情緒的な反応が、法改正の原動力とされた。

また、グラフは、2度の厳罰化後、酒酔い・酒気帯び運転の検挙数が低下していることを示している。当時の報道において、大小の酒気帯び事故が数多く報道され、取り締まりの必要性が盛んに広報されたが、実際の検挙数は減っているのである。

| 国 名 | 血中濃度 (mg/ml) |

| アメリカ | 0.8/1.0 |

| カナダ | 0.8 |

| イギリス | 0.8 |

| スイス | 0.8 |

| シンガポール | 0.8 |

| フィンランド | 0.5 |

| デンマーク | 0.5 |

| スペイン | 0.5 |

| フランス | 0.5 |

| イタリア | 0.5 |

| ドイツ | 0.5 |

| オーストラリア | 0.5 |

| タイ | 0.5 |

| トルコ | 0.5 |

| アルゼンチン | 0.5 |

| ペルー | 0.5 |

| リトアニア | 0.4 |

| 日本 | 0.3 |

| スウェーデン | 0.2 |

| アルバニア | 0.1 |

ここからは、厳罰化の原動力となった誰がみても悪質なケースではなく、2002年の改正前には違反にならなかった血中アルコール濃度0.3mg/ml未満(呼気中0.15mg/l未満)のケースに着目しよう。

2002年(H14)の改正で注目すべきは、この酒気帯び基準の大幅な引き下げだ。これによって警察は、改正前は違反ではなかったものを違反とすることができるようになった。ひき逃げの罰則強化が同

時に行われたのは、酒気帯びの発覚をおそれて逃走するケースの増加が予想されたからだろう。

| 改正前 | 2002年改正 | 改正案 | |||

| 血中濃度 0.3~0.5mg/ml |

規定なし | 1年以下の懲役 または30万円以下の罰金 (6点の減点) |

3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 (6点の減点) |

どれだけ飲んだら違反なのかを具体的に示そうとせず、「悪質な交通違反」という抽象的なフレーズを乱発する警察は、「1滴でも飲んだら悪質だ!」とヒステリックに叫ぶ人たちを量産した。

しかしながら、それまでの日本では「飲んだら乗るな」と抽象的な標語がおどるばかりで、欧米のようにどれだけ飲んだら違反なのかを明示されることはなかった。

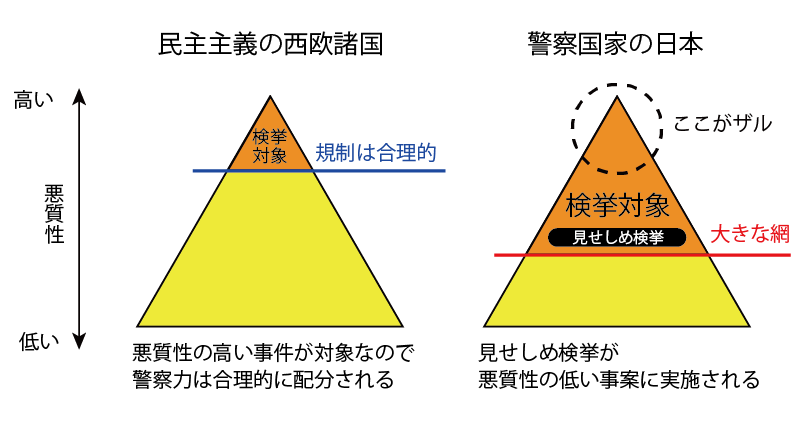

大事故を理由にひろげられた取り締まりの『大きな網』が、本当に悪質なケースに効果があがっているのかどうかはさておき、明白なのは大きな裾野部分におこっている副作用だ

十分に酒が抜け、違反基準に満たないのに、「警察に捕まったら社会生命を絶たれる」と思って、いらぬひき逃げ・あて逃げがあちらこちらで起きている。厳罰化されたのにひき逃げが増加したのは、ほとんどがこれだろう。物損程度の軽い事故ほど多いのである。

それなのに警察は、違反点数ですべてを決めている。事故原因も、違反点数によって決められている。その結果、日本の事故統計は歪なものとなっている。

裁判所はというと、違反事実をもって、単純に違法性を認め、有罪判決を出している。その結果、検挙数は増えていないにもかかわらず、交通刑務所に収監される人数は激増した。

絵空事のようなタテマエを法制化し、妥当性の議論をタブーにする。

しかし、元がタテマエだから、法律違反が常態化するわけだ。

一方、それを裁くお奉行さまが活躍する舞台は広がります。常態化した法律違反のどれを裁くかはお奉行さま次第である。

「かわいそう・・・」という世論を扇情できるケースを選べば、お奉行さまの人気はうなぎ昇りとなります。

そして〝崇高な法令〟を疑うことを知らない民衆は、目に付いた法律違反をお奉行さまに上申して、それを処罰してもらうことが唯一の問題解決法だと思っている。

つまり、自分の手を汚さず、お上を頼ろうというわけだ。

こうした〝法令の聖域化〟と〝お上を頼ろうとする民衆〟によって、法治国家の体裁を取り繕った官僚主権の国が完成します。

警察の仕事は取り締まりだ!

警察官はこういってはばかからない。しかしながら、司法警察職員(捜査権を持つ警察官)にまず期待されているのは犯罪の捜査である。

なのに警察は捜査のいらない取り締まりの必要性ばかりをアピールしている。

こうして警察は、手間のかかる捜査ができなくなり、捜査のいらない交通違反を量産する法律をつくることばかりに精を出すのだろう。